眼輪匝肌全解析:功能、神經支配與改善策略,從萎縮、肥大到痙攣的訓練放鬆技巧

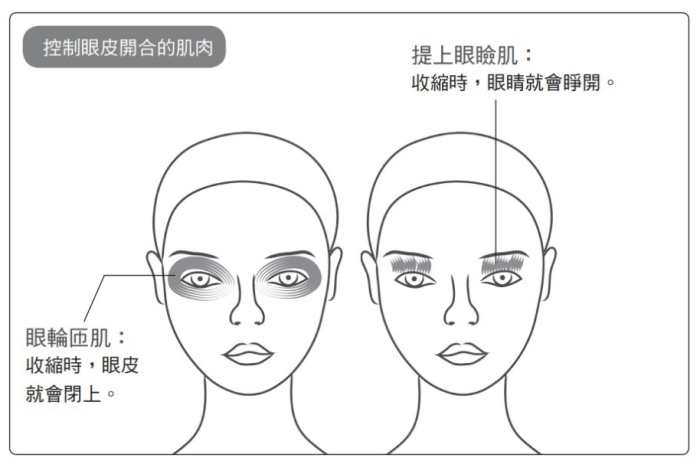

你知道眼輪匝肌的功能與相關問題嗎?眼輪匝肌是控制眼皮開合的重要肌肉,由顏面神經支配,若出現眼輪匝肌萎縮、眼輪匝肌痙攣或眼輪匝肌肥大等狀況,可能影響眼部功能。本文詳細解析眼輪匝肌神經支配原理,並分享眼輪匝肌訓練與眼輪匝肌放鬆技巧,幫助你維持眼部健康!

眼輪匝肌功能

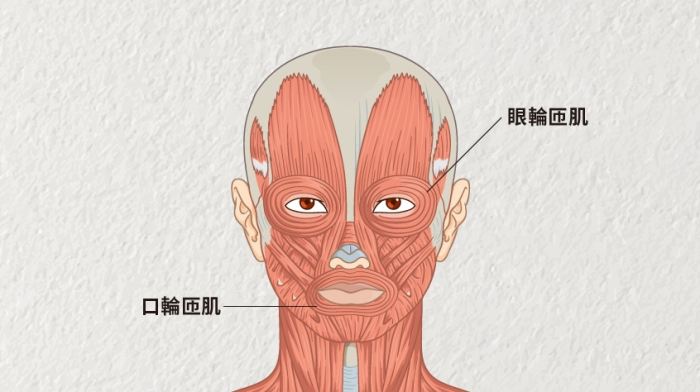

眼輪匝肌,這片環繞著我們眼眶、鑲嵌於眼瞼皮膚下的扁平橢圓形肌肉,絕非只是簡單的「眼皮開關」。它的功能精妙而多元,宛如為眼睛量身打造的全方位防護系統。

1.1 基礎防禦機制:眨眼與閉瞼

這是最為人熟知的核心職責。自發性或反射性的眨眼動作,是保護角膜的第一道防線。它能:

- 機械性清潔:眼瞼快速掃過眼球表面,清除微小的灰塵、異物或代謝碎屑。

- 淚液分佈:每一次眨眼,都像是一把精巧的刷子,將淚液均勻塗抹在角膜和結膜表面,形成穩定的淚膜,防止乾澀並維持光學清晰度。這項基礎的眼輪匝肌功能一旦失常,乾眼症便隨之而來。

- 強制閉眼:當遇到強光、異物飛濺或潛在威脅時,眼輪匝肌功能展現其強力的一面——反射性緊閉眼瞼(閉瞼反射),形成物理屏障,保護眼球內部精細結構。

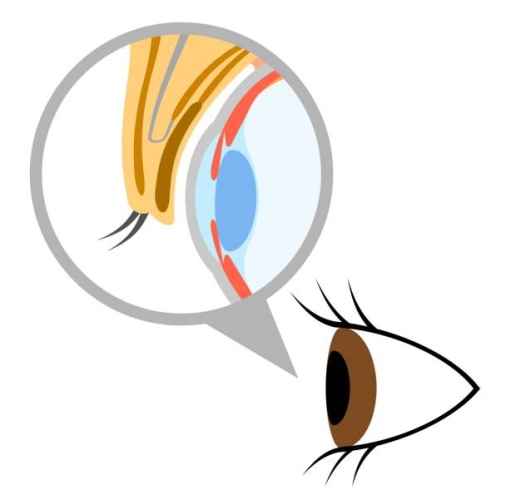

1.2 淚液泵浦系統的關鍵引擎

許多人不知道,淚液並非只是被動地流出眼睛。眼輪匝肌在眨眼時收縮,會擠壓位於眼瞼內側的淚囊,產生負壓,將眼球表面的淚液「吸」入淚小管,再匯流入淚囊。當肌肉放鬆時,淚囊回彈,將淚液排入鼻淚管。這個精巧的「淚液泵浦」機制,是維持正常淚液循環、防止淚溢(流眼油)的核心。因此,眼輪匝肌功能的完整性直接影響淚液排泄效率。

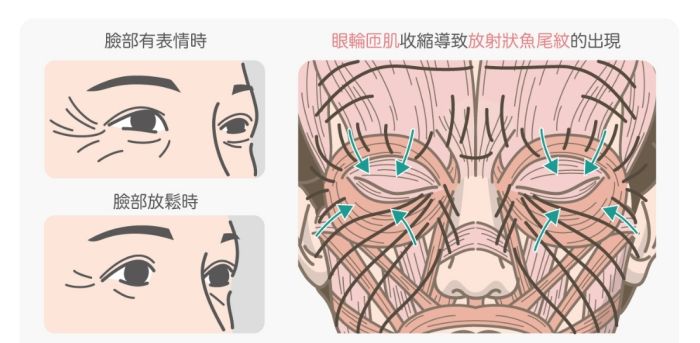

1.3 表情傳達的靈魂筆觸

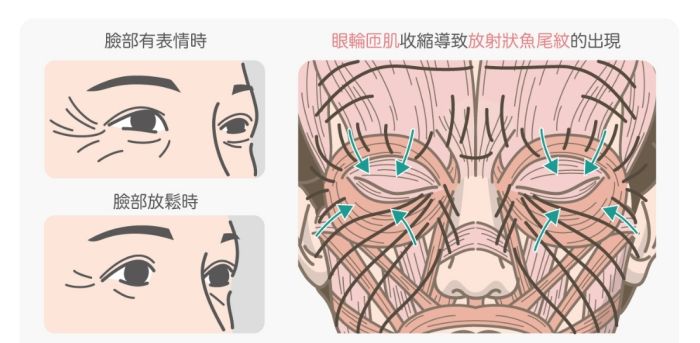

眼輪匝肌不僅是生理守衛,也是情緒表達的重要演員。它的收縮程度和模式,塑造了我們豐富的面部表情:

- 微笑時的「笑眼」:眼輪匝肌外側(眶部)收縮,形成眼角皺紋(魚尾紋),傳遞真誠愉悅。

- 悲傷或擔憂時的「垂眼」:整體張力變化影響眼瞼形態。

- 專注時的「微瞇」:輕度收縮減少入眼光線,有助於視覺聚焦。

可以說,眼神的感染力,很大程度上依賴於眼輪匝肌功能的微妙控制。

眼輪匝肌神經

精密的肌肉動作,必然仰賴精準的神經指揮。支配眼輪匝肌的神經網路,是其發揮眼輪匝肌功能的絕對關鍵。

2.1 第七對腦神經:顏面神經的主導地位

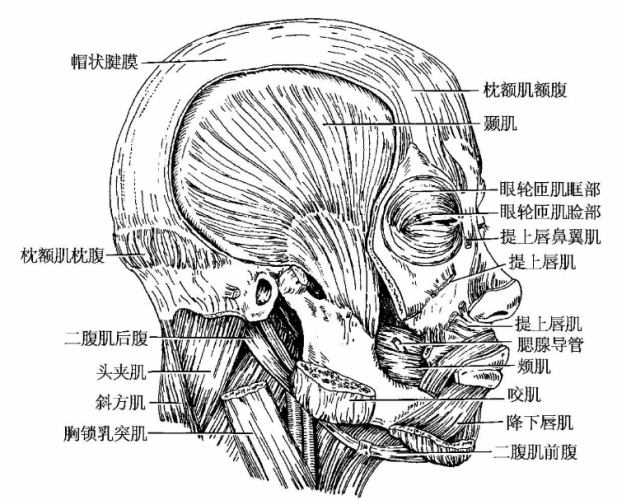

眼輪匝肌的運動神經支配,主要來自第七對腦神經——顏面神經(Facial Nerve)。更具體地說,是顏面神經的顳支(Temporal branches)和顴支(Zygomatic branches)。

- 顳支:負責支配眼輪匝肌上半部,特別是上眼瞼的閉合動作。

- 顴支:負責支配眼輪匝肌下半部及外側,對下眼瞼閉合和強力閉眼至關重要。

這條眼輪匝肌神經傳導路徑的任何損傷(如貝爾氏麻痺、顱底腫瘤、手術創傷、感染),都會直接導致眼輪匝肌麻痺或無力,影響眨眼、閉眼能力,引發暴露性角膜炎等嚴重併發症。因此,保護眼輪匝肌神經的完整性是許多眼周手術的重要考量。

2.2 感覺輸入與反射迴路

雖然運動由顏面神經控制,但觸發眼輪匝肌收縮的感覺訊號則來自其他神經:

- 三叉神經(第五對腦神經):特別是眼神經(Ophthalmic Nerve, V1)分支,負責角膜、結膜、眼瞼皮膚的感覺。當這些區域受到刺激(如異物、乾燥、強光),訊號傳入腦幹。

- 腦幹反射中樞:感覺訊號在腦幹整合,透過眼輪匝肌神經(顏面神經)發出運動指令,產生反射性眨眼(角膜反射)或緊閉眼瞼。這個反射弧的健全是保護性眼輪匝肌功能的基礎。

臨床上測試角膜反射(輕觸角膜觀察是否眨眼),即是評估三叉神經傳入和顏面神經傳出(眼輪匝肌神經)功能是否正常的重要方法。

眼輪匝肌萎縮

當眼輪匝肌因各種原因逐漸變薄、失去體積和力量時,便稱為眼輪匝肌萎縮。這不僅是美觀問題,更直接威脅眼睛健康。

3.1 神經源性萎縮:源頭在於訊號中斷

這是最常見且嚴重的類型,源於支配肌肉的眼輪匝肌神經損傷:

- 病因:顏面神經麻痺(如貝爾氏麻痺、帶狀疱疹感染、顱底創傷或腫瘤)、神經退化性疾病、部分顱腦手術後遺症。

- 機制:肌肉失去神經刺激訊號(失神經支配),會逐漸發生「失用性萎縮」。肌肉細胞縮小、被纖維或脂肪組織取代,功能嚴重喪失。

- 後果:眼瞼無法閉合(兔眼症 Lagophthalmos),導致角膜長期暴露、乾燥、潰瘍甚至穿孔失明。同時,累積的淚液因淚泵失效而溢出(淚溢)。眼輪匝肌萎縮至此,其保護、潤滑與排泄的眼輪匝肌功能幾近崩潰。

3.2 年齡相關性萎縮:歲月的痕跡

隨著年齡增長,如同身體其他肌肉,眼輪匝肌也會逐漸流失肌纖維,被結締組織取代,這是自然的退化過程:

- 表現:上眼瞼皮膚鬆弛下垂(Dermatochalasis),下眼袋形成並可能伴隨眼瞼外翻(Ectropion)或內翻(Entropion)。眨眼效率下降,淚液分佈不均,乾眼症狀加劇。

- 與神經區別:與神經源性萎縮不同,這類眼輪匝肌萎縮是漸進、雙側且通常不伴隨完全閉眼困難(除非合併嚴重眼瞼鬆弛)。然而,其保護性眼輪匝肌功能確實在持續減退中。

3.3 診斷與處置策略

面對眼輪匝肌萎縮:

- 評估:詳細神經學檢查(確認顏面神經功能)、眼瞼閉合能力測試(測量瞼裂縫隙)、角膜螢光染色檢測暴露性傷害、必要時影像學檢查尋找神經壓迫源頭。

- 治療:

- 神經源性:急性期保護角膜(人工淚液、藥膏、濕房鏡、甚至暫時性眼瞼縫合)。長期可考慮金片/鉑片植入上眼瞼、顳肌懸吊術等,利用重力或鄰近肌肉力量輔助閉眼。

- 老年性:針對症狀處理,如乾眼症治療。若眼瞼變形嚴重影響功能或外觀,可考慮眼瞼整形手術(Blepharoplasty)或眼瞼懸吊術修復位置。

早期診斷和介入,對於挽救因眼輪匝肌萎縮而岌岌可危的角膜至關重要。

眼輪匝肌訓練

雖然眼輪匝肌無法像肱二頭肌那樣透過舉重顯著增大,但針對性的眼輪匝肌訓練確實能提升其肌力、耐力與控制能力,尤其在預防或改善特定功能缺失方面頗具價值。

4.1 訓練的適應症與益處

並非所有人都需要刻意鍛鍊眼輪匝肌,但在以下情況,眼輪匝肌訓練可能帶來幫助:

- 輕中度顏面神經麻痺恢復期:促進神經再生與肌肉功能恢復,預防或減輕眼輪匝肌萎縮。

- 眨眼不完全或頻率過低者:如長期專注螢幕導致的「螢幕眨眼過少症」,易引發乾眼。

- 眼瞼輕度鬆弛或閉合力稍弱(尤其老年族群):增強肌力,改善閉合效率。

- 手術前準備與術後復健:如眼瞼整形術後,幫助肌肉適應與功能恢復。

- 美容目的:部分主張認為強化眼輪匝肌可稍微緊緻眼周(效果有限)。

規律的眼輪匝肌訓練有助於維持淚膜穩定、減輕乾眼症狀,並鞏固其基礎防禦眼輪匝肌功能。

4.2 核心訓練方法

有效的眼輪匝肌訓練應強調控制與耐力,而非爆發力:

- 緊閉-保持-放鬆法:

- 緩慢而用力地緊閉雙眼,確保上下眼瞼完全密合。

- 維持緊閉狀態 5-10 秒鐘,感受肌肉收縮。

- 緩緩放鬆,完全睜開眼睛休息 2-3 秒。

- 重複 10-15 次為一組,每日進行 3-5 組。

重點在於「控制」與「維持」,避免過度用力導致不適或誘發眼輪匝肌痙攣。

- 快速眨眼法:

- 以最快速度連續眨眼 20-30 次(像蝴蝶振翅)。

- 過程中確保每次眨眼上下眼瞼都要接觸到。

- 完成後閉眼休息 30 秒。

- 重複 3-5 輪。

此訓練提升肌肉敏捷度與眨眼完整性,特別適合眨眼不完全者。

4.3 進階技巧與注意事項

對於神經損傷復健者,可能需要更精細的訓練:

- 不對稱訓練:若一側麻痺,可用手指輕壓健側眉部,阻斷其過度代償,迫使患側眼輪匝肌出力。

- 生物回饋療法:利用肌電圖儀器,讓患者「看見」或「聽見」肌肉收縮訊號,學習控制特定的肌肉纖維束。

- 關鍵提醒:

- 訓練前後可配合溫敷與輕柔按摩促進血液循環。

- 動作宜緩慢、專注,感受肌肉收縮而非擠眉弄眼(避免牽動過多額肌)。

- 過程中保持呼吸順暢,勿憋氣。

- 若感到疼痛或誘發眼輪匝肌痙攣,應立即停止。

- 嚴重神經麻痺或明顯眼瞼閉合不全者,訓練不能替代醫療處置,角膜保護優先。

持之以恆是眼輪匝肌訓練見效的關鍵。通常需數週至數月才能觀察到改善。

眼輪匝肌放鬆

在現代高壓生活與3C產品重度使用的環境下,眼輪匝肌長期處於緊張狀態極為普遍。學習有效的眼輪匝肌放鬆技巧,是緩解眼周疲勞、預防痙攣、提升舒適度的必修課。

5.1 肌肉緊繃的警訊與成因

當你出現以下症狀,很可能眼輪匝肌正在「求救」:

- 眼周(特別是眉骨、顳側、下眼瞼下方)的緊繃感、痠痛感。

- 無法控制的眼皮跳動(眼輪匝肌痙攣前兆)。

- 視力模糊、聚焦困難(與調節痙攣相關)。

- 頭痛(尤其是額頭、顳部)。

- 頻繁揉眼、畏光。

成因多樣:

- 過度使用:長時間專注閱讀、開車、使用電子螢幕導致眨眼次數減少且不完全,肌肉持續微收縮。

- 情緒壓力:焦慮、緊張時常不自覺緊縮眉頭及眼周肌肉。

- 視力問題未矯正:近視、遠視、散光、老花眼或配戴度數不正確的眼鏡,迫使眼睛過度用力聚焦和調節。

- 乾眼症:眼睛乾澀不適誘發反射性眨動或緊閉,加重肌肉負擔。

- 咖啡因或酒精過量、睡眠不足。

長期緊繃不僅造成不適,也可能影響正常的眼輪匝肌功能,甚至成為誘發眼輪匝肌痙攣的導火線。

5.2 實證有效的放鬆技巧

以下是我常推薦給患者的眼輪匝肌放鬆方法:

- 溫熱敷療法:

- 使用溫熱(約40-42°C)的乾淨濕毛巾、專用眼罩或熱敷袋敷於閉合的雙眼上。

- 持續10-15分鐘。

- 熱度能有效促進眼周血液循環,放鬆緊繃的肌肉纖維,緩解痠痛,同時融化瞼板腺油脂改善乾眼。

- 每日1-2次,特別是在長時間用眼後。

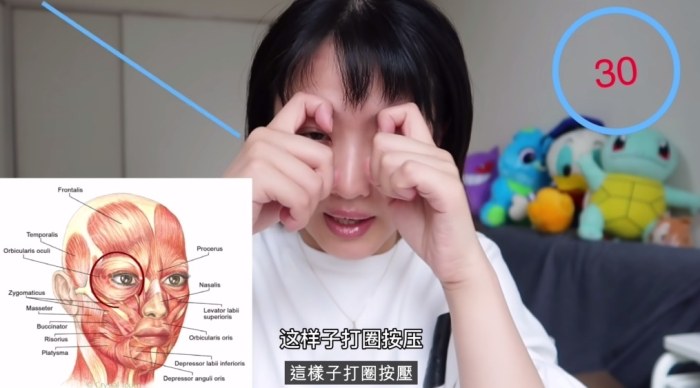

- 溫和指壓按摩

- 清潔雙手,指尖塗抹少量保濕霜(減少摩擦)。

- 輕閉雙眼。

- 用中指和無名指指腹(非指尖),以非常輕柔的壓力(肌肉下沉但無痛感):

- 按壓眉頭內側(攢竹穴附近),停留5秒,緩慢放開。重複3-5次。

- 沿著眉骨下緣,從眉頭輕按至眉尾(絲竹空穴附近),每點停留3秒。

- 輕按眼頭凹陷處(睛明穴)。

- 沿著下眼眶骨上緣,從眼頭輕按至眼尾(承泣穴至瞳子髎穴)。

- 最後輕按太陽穴(顳肌起始處),畫小圈數次。

- 全程動作緩慢、穩定、輕柔。目的在於放鬆,而非深層按壓組織。

- 意識性放鬆練習:定時提醒自己(例如每小時),做幾次「深呼吸 + 緩緩眨眼」:深吸氣時輕輕睜大眼睛,慢吐氣時緩慢而完全地閉上眼睛,感受眼周肌肉隨著吐氣放鬆下沉的感覺。維持閉眼狀態幾秒後再睜開。

規律的眼輪匝肌放鬆,如同為這片過勞的肌肉進行SPA,能有效恢復其彈性,維持最佳眼輪匝肌功能,預防痙攣和過早老化。

眼輪匝肌肥大

相對於萎縮,「肥大」在眼輪匝肌中較為少見,且通常不是指肌肉纖維真正增粗增大,更多是外觀上的凸起或結構變化。

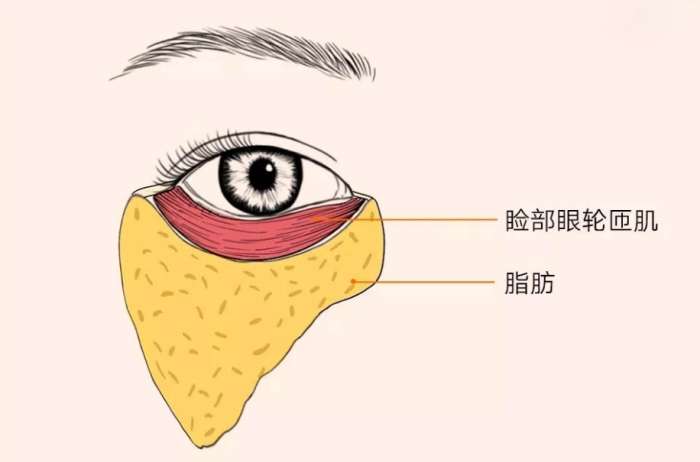

6.1 假性肥大:脂肪疝出為主因

臨床上最常見的「眼袋」,常被誤認為眼輪匝肌本身肥大,實則不然:

- 機制:隨著年齡增長,眼眶隔膜(Orbital Septum,一層分隔眼輪匝肌與眶內脂肪的結締組織)逐漸鬆弛薄弱。此時,眼眶內的脂肪組織便會向前疝出(Bulging),突出於眼輪匝肌下方,形成下眼瞼的袋狀膨起。

- 眼輪匝肌的角色:眼輪匝肌本身可能因老化而變薄鬆弛(眼輪匝肌萎縮),失去支撐力,無法有效約束脂肪疝出,加劇了眼袋的明顯度。肌肉本身並未真正「肥大」,反而常是無力。

- 治療:真正解決這類「假性肥大」需手術處理(經結膜或皮膚切口的脂肪移除或重置術),並常需合併修補鬆弛的眶隔膜及緊緻眼輪匝肌。

6.2 肌肉性肥大:罕見且診斷需謹慎

真正的眼輪匝肌組織增生肥大非常罕見,可能出現在:

- 長期過度用力閉眼:某些神經性或習慣性原因導致患者持續強力收縮眼輪匝肌,理論上可能促使肌肉適應性肥大。但此情況極少見,且需與單純肌肉緊張僵硬區分。

- 特殊病理狀態:如罕見的肌肉增生性疾病,影響全身骨骼肌。

- 診斷挑戰:臨床上要確診「真性」眼輪匝肌肥大非常困難。需排除脂肪疝出、水腫、炎症、腫塊(如淚腺脫垂、腫瘤)等因素。影像學檢查(如高解析度超音波或MRI)可能有助於鑑別。

6.3 肉毒桿菌素注射後的相對性「膨起」

這是一種特殊的外觀變化而非真實肥大:

- 機制:當注射肉毒桿菌素於眼輪匝肌外側(治療魚尾紋)時,若劑量過高或注射位置偏內,可能過度抑制外側肌肉收縮。此時,未被注射到的內側眼輪匝肌仍保有收縮力,當患者微笑時,會出現內側肌肉收縮明顯、外側平坦的「怪異」表情。視覺上,收縮的內側肌肉塊可能顯得相對「突出」。這並非肌肉變大,而是肌肉活動不平衡造成的視覺效果。

- 預防與處理:選擇經驗豐富的醫師,精準控制劑量和注射點位可避免。出現後通常待肉毒效果消退即可改善。

總而言之,在評估眼周膨起時,「眼輪匝肌肥大」通常是誤稱或罕見情形,脂肪疝出和肌肉鬆弛才是主因。精確診斷是選擇適當治療(如手術方式)的前提。

眼輪匝肌痙攣

這是門診中患者常帶著困擾與些微焦慮詢問的問題:「醫生,我的眼皮一直跳,是不是要中風了?」事實上,絕大多數的「眼皮跳」屬於良性的眼輪匝肌痙攣,醫學上稱為「肌纖維顫搐」(Myokymia)。

7.1 良性肌纖維顫搐:常見的「眼皮跳」

這是最常見的類型,特點如下:

- 症狀:下眼瞼(偶爾上眼瞼)出現不自主、無痛性、間歇性的輕微抽搐或跳動感,時斷時續,持續數秒至數分鐘,甚至反覆數天或數週。常在壓力大、疲勞、咖啡因攝取過多、睡眠不足後誘發。通常為單側。

- 成因:與眼輪匝肌神經末梢的微小、暫時性功能異常有關,導致小範圍肌束不自主放電收縮。確切機制不明,但與以下因素密切相關:

- 壓力與疲勞:最主要的誘因。

- 咖啡因、尼古丁、酒精攝取過量。

- 眼睛過度使用、乾眼症:不適感刺激神經反射。

- 營養失衡:如缺乏鎂、鈣、鉀。

- 視力不良或眼鏡度數不合:導致用眼過度吃力。

- 治療:通常無需特殊藥物治療。建議從眼輪匝肌放鬆入手:充足休息、減少壓力來源、限制咖啡因/酒精、補充水分、規律眨眼、溫熱敷、治療乾眼症、確保視力矯正適當。多數可自行緩解。

7.2 次發性眼瞼痙攣:潛在疾病的徵兆

若痙攣範圍擴大、程度加重、持續時間拉長,甚至影響雙眼、導致功能性視力障礙(無法睜眼),則需考慮更嚴重的「眼瞼痙攣」(Blepharospasm):

- 特徵:雙側眼輪匝肌強力、持續、不自主的收縮痙攣,導致眼睛無法睜開,可能持續數秒至數分鐘,一天反覆發作。嚴重干擾日常生活(如行走、開車)。常伴隨眉間、額肌甚至下面部肌肉的牽連動作。

- 成因:屬於局灶性肌張力不全(Focal Dystonia),與腦部基底核神經迴路功能障礙有關。可能是原發性(原因不明),也可能是次發性:

- 乾眼症等眼部刺激性疾病。

- 顏面神經損傷後遺症。

- 藥物副作用(如某些精神科藥物)。

- 神經退化性疾病(如帕金森氏症、進行性上眼神經核麻痺症)。

- 腦部結構性病變(極少見)。

- 治療:

- 肉毒桿菌素注射:目前公認的首選治療。在眼輪匝肌及相關肌肉(眉間皺眉肌等)精準注射少量肉毒桿菌素,阻斷神經肌肉接頭的乙醯膽鹼釋放,有效緩解痙攣數月,需定期重複注射。

- 藥物:口服抗膽鹼藥物(如Artane)、苯二氮平類藥物(如Clonazepam)等,效果較不顯著且副作用多。

- 治療潛在病因:如積極治療乾眼症。

- 手術:對頑固性嚴重病例,可考慮眼輪匝肌切除術(Myectomy),但風險較高,通常在其他方法無效時才考慮。

區分良性的眼皮跳與需要積極治療的眼瞼痙攣十分重要。當眼輪匝肌痙攣影響到視力或日常生活時,務必尋求眼科醫師診斷。

Q&A:讓眼科醫師解答你的疑惑

Q1: 眼輪匝肌作用?

A: 眼輪匝肌的核心作用是保護眼球。它執行眨眼動作,滋潤角膜表面;強力閉眼阻擋外來威脅;協助淚液排出通道的泵浦機制;並參與表情傳達。這些是支撐健康視覺與舒適度的基礎眼輪匝肌功能。當其功能受損(如眼輪匝肌萎縮或眼輪匝肌痙攣),保護屏障便會瓦解。

Q2: 如何訓練眼輪匝肌?

A: 改善眼輪匝肌力量與控制,可透過特定鍛鍊。關鍵方法包含「緊閉保持法」(用力閉眼5-10秒後放鬆,重複10-15次) 及「快速眨眼法」(確保每次眨眼完整接觸,快速眨眼20-30次)。規律的眼輪匝肌訓練能增強閉合效率,預防因肌肉無力引發的併發症。尤其對輕度神經損傷或老年性肌力減弱者有益,但嚴重者需醫療介入。

Q3: 口輪匝肌在哪裡?

A: 口輪匝肌是另一片重要的環狀表情肌,環繞在嘴唇周圍(口腔開口處)。它負責控制嘴唇的動作,如噘嘴、吹口哨、發某些音、閉合嘴唇防止食物或唾液流出。雖然與眼輪匝肌同屬顏面神經支配,但位置和功能獨立。當討論眼輪匝肌神經問題時,有時會連帶影響口輪匝肌。

Q4: 為什麼眼眶痛?

A: 眼眶疼痛成因多元,未必直接源於眼輪匝肌。常見原因包含:嚴重眼部疲勞(使眼周肌肉,包括眼輪匝肌緊張)、乾眼症(表面刺激引發深層不適)、眼瞼發炎(如麥粒腫、瞼板腺炎)、鼻竇炎(尤其篩竇、額竇發炎壓迫眼眶)、偏頭痛或叢集性頭痛、眼內壓急遽升高(急性青光眼)、眼窩發炎或感染(蜂窩性組織炎)、視神經炎、甚至轉移性疼痛(如頸源性頭痛)。眼輪匝肌本身的問題(如嚴重眼輪匝肌痙攣或緊張)也可能引起眼周痠痛壓迫感。重要提醒:持續性或劇烈眼眶痛,特別是伴隨視力下降、複視、眼球突出、噁心嘔吐時,應立即尋求眼科醫師診斷,排除重大急症。

關於作者:大家好,我是「愛眼日記」的部落蘇醫師,一位在台北執業的眼科醫生。平時除了在診間為患者檢查眼睛、解決各種視力問題外,我也熱愛透過文字分享實用的護眼知識、診間小故事,以及最新眼科醫療資訊。希望用輕鬆易懂的方式,讓大家更了解如何照顧靈魂之窗,畢竟眼睛健康真的非常重要呢!記得定期檢查眼睛,讓我們一起守護明亮視界吧~